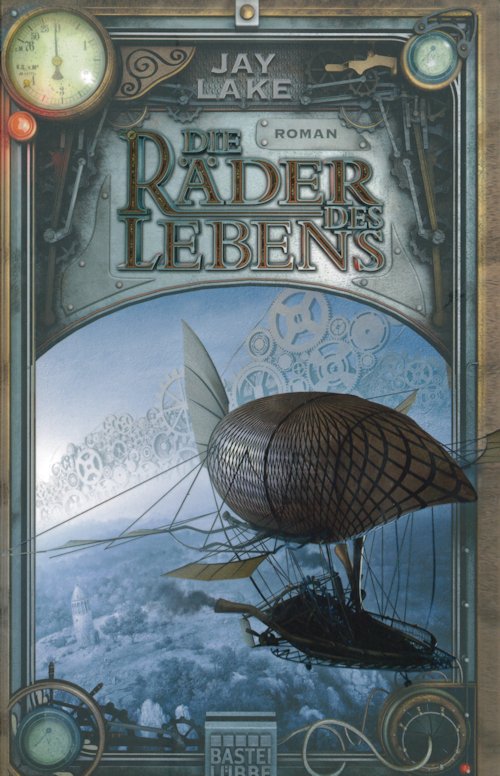

Jay Lake

DIE RÄDER DES LEBENS

(Escapement, 2008)

Übersetzung a. d. Amerikanischen: Marcel Bülles, Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach, 2012, Taschenbuch, 559 Seiten, ISBN 978 3 404 20664 3

VORBEMERKUNG

Steampunk. Neue Fantasy? Oder neue Science Fiction? Oliver Graute ersuchte in MAGIRA 2012, der Frage auf die Spur zu kommen. Für mich ist der Fall klar. Steampunk ist beides. Ist Fantastik. Ist – wie in diesem Fall – fantastisch.

WORUM GEHT ES?

Es geht um die Geschichten dreier Menschen, die sich überlappen. Paolina stammt aus einem kleinen Dorf in Brasilien, nahe des Äquators; und ihr Geist ist viel zu groß für diese Gegend, vielleicht für die ganze Welt. Sie ist ein Genie – nicht mehr, nicht weniger. Threadgill Angus Al-Wazir ist Angehöriger britischer Luftstreitkräfte, während Emily Childress einem Geheimorden angehört.

Alle drei Menschen verschlägt es in andere Gegenden der Welt, in denen sie sich bei verschiedenen Gelegenheiten begegnen. Paolina hat eine Uhr gebaut, eine spezielle Uhr – ein Abbild der Welt, Threadgill Angus soll ein Bohrprojekt der Briten absichern, mit dem der Süden der Welt zugänglich gemacht werden soll, und Emily Childress versucht genau solches bei einem Projekt der Chinesen zu verhindern.

Eine arg kurze Inhaltsbeschreibung, aber jede Inhaltsbeschreibung wird diesem Werk nicht wirklich gerecht. Wichtig zu wissen ist – sofern man den Vorgängerroman »Die Räder der Welt« noch nicht kennt –, dass sich am Äquator eine viele – ich habe irgendwo etwas von zweihundertfünfzig gelesen – Kilometer hohe Mauer mit einem Zahnradkranz auf der Oberseite befindet. Denn die Erde umläuft die Sonne auf einem ebensolchen Zahnradkranz, und das ganze Universum besteht aus Zahnrädern. (Sogar Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern auf einem Zahnrad hingerichtet.)

WIE IST DER STIL?

Fesselnd. Das ganze Setting des Buches ist recht steampunktypisch: Luftschiffe, dampfgetriebene Fahrzeuge, viktorianisch scheinende Gesellschaftsstrukturen, ein Wissen über die Welt, das dem des 19. Jahrhunderts unserer Welt entsprechen könnte. Dazu die Zahnräder, die wie fast nichts anderes das Gefühl für Steampunk zu vermitteln scheinen.

Jay Lakes Stil ist gegenüber diesem Setting weniger viktorianisch anmutend, als man erwarten könnte. Vielmehr konzentriert er sich weniger darauf, auch noch durch seine Sprache das entsprechende Feeling zu vermitteln, als das, was der einigermaßen steampunkgeübte Leser beinahe von selbst wahrnimmt und als Grundlage der ganzen Handlung aufbaut … nein, eher: erkennt, mit seinen Formulierungen so auszufüllen, dass es stetig spannend zugeht, jeder Cliffhanger – und die sind ein Standardwerkzeug in seinem Schreiben – auch wirklich funktioniert, und man sich von seinen Worten gerne durch das Buch treiben lässt.

WAS GEFIEL NICHT?

Es hätte eine Zusammenfassung des ersten Bandes »Die Räder der Welt« geben können – oder wenigstens einen Hinweis darauf, dass die vorherige Lektüre sinnvoll sein könnte. Auf den ersten achtzig bis einhundert Seiten hatte ich des Öfteren das Gefühl, dass mir einfach bestimmte Informationen fehlten, die zum Verständnis der Ereignisse hätten hilfreich sein können.

An einigen Stellen mag es Schwierigkeiten mit der Übersetzung gegeben haben (mangels des Originals in eigenen Händen kann ich das nur vermuten): Die Childress befindet sich während des wichtigsten Teils ihrer Handlungsrolle auf einem chinesischen U-Boot, geführt von Leung, einem Chinesen, der ihr durchaus positiv gegenüber steht. »›Ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis wir uns richtig missverstehen‹, sagte Leung« (Seite 177). Und: »›Erneut bin ich der Einschätzung, dass wir von einem richtiggehenden Missverständnis weit entfernt sind.‹ Leungs Lächeln erhellte sein Gesicht« (Seite 179). Childress und Leung diskutieren in diesem Abschnitt durchaus grundsätzliche Fragen der Weltsicht. An beiden Stellen werden diese wie ein Wortspiel oder ein Bonmot wirkenden Formulierungen des Chinesen jedoch in keiner Weise aufgegriffen, nicht einmal in Form einer Reaktion der Childress auf seine Worte. Weshalb ich vermute, dass es sich hier schlichtweg um Übersetzungsfehler handelt – oder eine Anspielung im Original, die durch die Übersetzung einfach verloren ging.

Es gibt auch noch weitere Unsauberkeiten: »Sie kletterten eine schmale Leiter auf, …« (Seite 182), und: »Alles, was er jetzt noch brauchte, war ein Schiff, das das Mädchen hierher rausbringen konnte« (Seite 232), und: »Boas schaffte es seinen Kopf unter drehenden und klickenden Geräuschen zur Seite zu und sah, wie einer der Schmiede seine restlichen Bohnen aß« (Seite 407), und: »Al-Wazir ließ sich über den Rand fallen. Es waren über zwei Meter, und er stolperte beim Auffall und fiel auf die Steine« (Seite 439), und möglicherweise einige, die ich noch überlesen habe, an allzu spannenden Stellen. Hier hat jedenfalls irgendjemand geschlampt: Übersetzer, Lektor, Korrektor? Keine Ahnung. Aber ich erkenne Schlamp, wenn Schlamp geschlampt wird.

WAS GEFIEL?

Alles. Stil, das Setting, die Details. Und die Tatsache, dass das Buch im ganzen Aufbau und in der Entwicklung der Figuren keinen Zweifel daran lässt, dass auf jeden Fall Paolina und die Childress noch eine Rolle spielen werden; beim Threadgill Angus bin ich mir nicht ganz sicher.

EIN PAAR ZITATE GEFÄLLIG?

Die Childress befindet sich in einer gigantischen Bibliothek – so ein wenig das ostasiatische Gegenstück zur Bibliothek von Alexandria, will ich meinen –: »Nichts von dem, was hier zu sehen war, war auf Chinesisch verfasst. Sie erkannte Griechisch, Sanskrit, Arabisch, römische Buchstaben und bemerkte mehrere Schrifttypen, die sie nicht kannte. (…)« (Seite 451). Es ist davon auszugehen, dass wohl Schriftzeichen gemeint waren, denn Schrifttypen, vulgo auch Schriftarten, dienen einfach nur dem Zweck, eine Schriftsprache lesbar zu machen. Wir kennen sie alle: Arial, Times New Roman, Helvetica …

Ein schönes Beispiel für das Problem, das entsteht, wenn man Kommata eher nach Gutdünken oder aufgrund ungenauer statistischer Erwägungen platziert, findet sich auf Seite 467: »Sie versuchte nicht zu lachen.« Der Unterschied zwischen »Sie versuchte, nicht zu lachen.« und »Sie versuchte nicht, zu lachen.« ist so offensichtlich, dass diese korrektorische Schlamperei ausgesprochen schmerzhaft ausfällt. Zumal die wirklich sinnvolle Platzierung des Kommas in diesem Satz auch im Zusammenhang nicht klar wird, sondern der Zusammenhang hierdurch einfach nur gestört – wenn nicht gar zerstört – wird.

Es gibt dann auf Seite 537 noch ein wirklich schönes Zitat, mit dem ich abschließen möchte (Masken, nebenbei, werden bestimmte Angehörige bestimmter Geheimbünde genannt): »›Ich weiß nichts über Masken‹, sagte Paolina. ›Alles, was ich weiß ist, dass ich bei denen, die sich in den Dienst guter Sachen stellen, die Gier nach Macht entdecke, und bei denjenigen, die sich für eine gute Sache opfern, auch nur Gier die Grundlage allen Handelns ist. Sie sehen mich nur als Möglichkeit, mehr von dem zu bekommen, was sie schon immer begehrten.‹« Das Schicksal der Genies?

ZU EMPFEHLEN?

Ja, wenn auch nur nach vorheriger Lektüre des Vorgängerbandes »Die Räder der Welt«; wenn der aber auch nur annähernd so gut ist wie der vorliegende, dann lohnt sich die Lektüre sowieso.